CHAPITRE 3 :

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

HORS DE PORTÉE

Weam (à gauche), 19 ans, et Diala (à droite), 18 ans, des réfugiées syriennes, sont arrivées au Liban en 2015. Grâce aux bourses DAFI, Weam achève sa première année d’informatique à l’Université libanaise et Diala est étudiante en première année de biologie. © HCR/ANTOINE TARDY

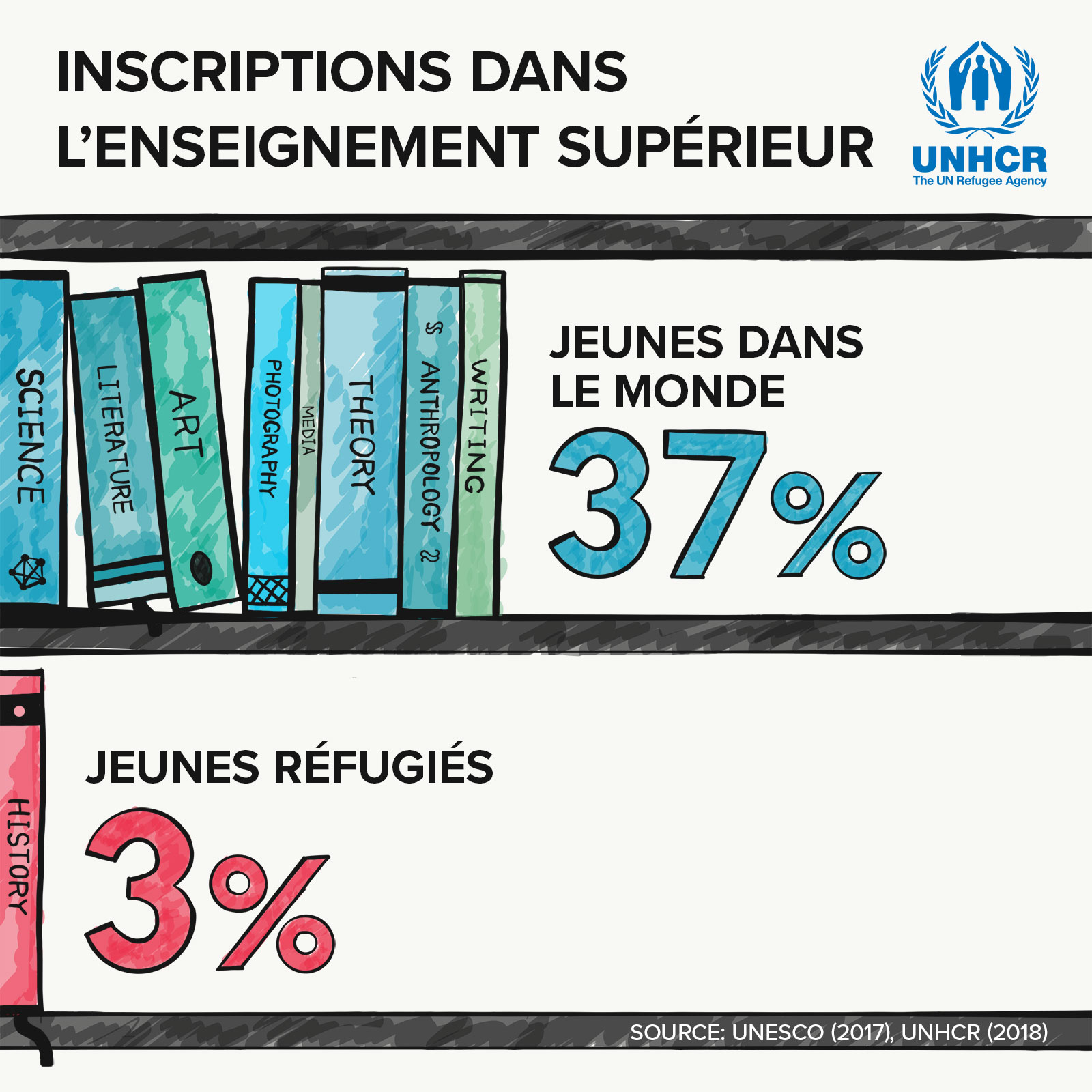

À première vue, il y a de quoi se féliciter : en 2018, le nombre de réfugiés accédant à l’enseignement supérieur a fortement augmenté. En réalité, la progression de 1 à 3 pour cent du taux de scolarisation, va certainement dans le bon sens mais paraît dérisoire par rapport au taux mondial, qui est de 37 pour cent. L’écart entre les possibilités d’accès des réfugiés et des non-réfugiés à l’enseignement secondaire est si large que les répercussions restent considérables dans l’enseignement supérieur.

Ces trois dernières années, les statistiques ont attiré l’attention sur un problème apparemment insoluble : au sein de la tranche d’âge concernée, seul 1 réfugié sur 100 suivait un enseignement post-secondaire, un chiffre qu’il semblait impossible de faire évoluer— jusqu’à présent. Le taux de scolarisation de 3 pour cent atteint en 2018, reflet d’une progression modeste mais importante, signifie que 87 833 réfugiés suivent aujourd’hui des études supérieures. Comme l’offre en matière d’enseignement secondaire est très statique, cette amélioration est en grande partie imputable à la prise de conscience, de la part des États, des établissements d’enseignement supérieur et des organisations, du rôle important que joue l’enseignement supérieur dans la formation de dirigeants au sein de la population réfugiée. L’enseignement supérieur connecté, qui associe programmes numériques, enseignement et mentorat, continue à élargir l’éventail des possibilités offertes aux personnes qui n’ont pas accès à une université. Et la collecte de données relatives à la scolarisation des réfugiés s’améliore, à mesure qu’on accorde davantage d’importance à cette question.

Tout ceci a donné lieu à des investissements accrus et à un plus grand nombre de bourses d’études, de subventions et de programmes de formation connectés. Alors que l’offre éducative s’élargit, les prestataires de services d’enseignement créent également un environnement plus accueillant pour les étudiants réfugiés.

Toujours est-il que ce taux de 3 pour cent soutient fort mal la comparaison avec le taux global pour les jeunes du monde entier. Et il est encore bien éloigné de l’objectif du HCR, qui est de faire en sorte que 15 pour cent de la population réfugiée concernée poursuive des études supérieures d’ici à 2030[1].

Cependant, chez ceux qui sont parvenus à se frayer un chemin parmi les nombreux et redoutables écueils et qui ont terminé leurs études secondaires, la demande de diplômes, d’enseignement connecté et de programmes de formation professionnelle reste élevée. Par exemple, le programme DAFI[2],financé par l’État allemand et d’autres partenaires, ne peut accorder de bourses qu’à 1 candidat sur 5. Incontestablement, le désir d’entreprendre des études supérieures est fort chez les réfugiés et reste en grande partie insatisfait.

Pour les femmes et les jeunes filles réfugiées, les chances d’atteindre l’enseignement supérieur sont encore plus minces. Quarante-et-un pour cent des réfugiés qui s’inscrivent dans les programmes de bourses DAFI sont des femmes – en revanche, selon les données de l’UNESCO, il y a davantage de femmes diplômées de l’enseignement supérieur que d’hommes dans les trois quarts des pays de la planète. On observe des progrès chez les étudiants réfugiés syriens, avec un taux de scolarisation des jeunes filles de 52 pour cent dans le cycle supérieur — mais il reste beaucoup à faire pour aider celles-ci à lutter contre les conventions sociales et culturelles qui les empêchent de réaliser leur potentiel.

© HCR/GORDON WELTERS

Un an à peine après son arrivée à Berlin en Allemagne en 2015, Ehab Badwi, 26 ans, réfugié syrien, a créé l’Assemblée de la jeunesse syrienne, un réseau en ligne qui donne accès à l’enseignement supérieur aux futurs étudiants. Trois ans plus tard, environ 40 000 jeunes Syriens appartiennent au groupe Facebook du réseau et 12 000 personnes ont suivi des cours en ligne.

« Nous essayons de construire la paix en Syrie de manière apolitique. Nous parlons de la façon dont l’éducation et le développement peuvent jouer un rôle clé à cet égard », dit-il.

Des obstacles à chaque étape

Les certificats, la langue et les coûts figurent parmi les obstacles les plus importants pour les réfugiés qui sont parvenus à terminer leur scolarité dans le secondaire et qui souhaitent entreprendre des études supérieures. Pendant leur fuite, un grand nombre de réfugiés perdent ou endommagent les documents qui attestent de leurs qualifications ou de leurs études antérieures ; par ailleurs, il se peut que les pays où ils cherchent refuge ne reconnaissent pas officiellement les certificats délivrés par leur pays d’origine. Ensuite, le niveau requis dans l’enseignement supérieur nécessite une connaissance approfondie de la langue. Il faut parfois des mois, voire des années, pour atteindre une telle maîtrise de la langue. Enfin, le coût élevé de l’enseignement supérieur peut décourager ou exclure de nombreux étudiants — en particulier si, comme c’est le cas dans certains pays, l’on demande aux réfugiés de payer les frais de scolarité plus élevés appliqués aux étudiants étrangers. Si l’on met en balance ces coûts et l’obligation concurrente (et souvent plus pressante) de travailler, on voit bien pourquoi les réfugiés sont si peu nombreux à accéder à l’enseignement supérieur.

Iqra Ali Gaal, 25 ans, une réfugiée somalienne, apprend l’anglais dans le cadre des cours de langue pour les immigrants au Canada, assurés par le Collège Boréal à Hamilton (Canada). © HCR/CHRIS YOUNG

Et pourtant l’accès à l’enseignement supérieur change la vie. Il ouvre de nouvelles perspectives et crée des opportunités qui semblaient avoir disparu dans le chaos du déplacement. C’est un puissant facteur de développement durable lorsqu’il est associé au droit de travailler, parce qu’il offre une voie vers l’inclusion socioéconomique dans les pays hôtes et réduit la dépendance à l’égard de l’aide humanitaire – en un mot, parce qu’il libère les réfugiés de leur dépendance financière et sociale pour en faire des membres autonomes et actifs de la société.

En 2018, cependant, environ 50 pour cent des pays d’accueil n’autorisaient pas les réfugiés à travailler[3] – une politique contre-productive : les réfugiés qui ont surmonté tous les obstacles pour accéder aux études supérieures et les mener à terme se retrouvent à nouveau dans une situation incertaine, sans pouvoir tirer parti de leurs qualifications et donner la pleine mesure de leur potentiel.

Pour faire tomber cette barrière, le programme DAFI prend de l’ampleur et se transforme en DAFI+, un projet qui vise à s’assurer le concours des autorités nationales, des entreprises et des organisations syndicales afin d’aider les réfugiés à surmonter cet obstacle. DAFI+ est mis en œuvre à titre expérimental au Pakistan avec l’appui de l’Agence allemande de coopération internationale, GIZ, et a permis à des dizaines de réfugiés diplômés de trouver un emploi ou un stage en 2018. L’ambition est d’inspirer des projets similaires dans le monde entier.

Farzana, 21 ans, réfugiée afghane, a reçu en 2016 une bourse DAFI qui lui a permis d’obtenir sa licence en pharmacie à Islamabad (Pakistan). En 2018, elle a décroché son diplôme avec d’excellentes notes, se classant à la deuxième place lors des examens finaux. Grâce à DAFI+, Farzana peut à présent mettre ses connaissances en pratique dans le cadre d’une formation sur le tas en tant que pharmacienne clinicienne à l’hôpital Medicure d’Islamabad. © HCR/ASIF SHAHZAD

Combler l’écart

Pour mettre l’objectif fixé à l’horizon 2030 en matière d’enseignement supérieur à notre portée, il faut en premier lieu élargir considérablement l’accès des réfugiés à des études secondaires de qualité. Ensuite, les réfugiés qui achèvent leur scolarité dans le secondaire doivent, au minimum, être autorisés à s’inscrire dans un établissement d’enseignement supérieur aux mêmes conditions que les nationaux.

En outre, les réfugiés ont besoin d’une aide supplémentaire pour faire face au coût prohibitif des études. Les universités et les autres établissements offrant des bourses d’études et des services de soutien aux étudiants issus de milieux marginalisés devraient les accorder aux réfugiés. Les bourses destinées aux réfugiés, dans leur pays d’accueil ou à l’étranger, devraient tenir compte de l’intégralité des frais de scolarité et du coût de la vie, notamment de l’impact économique produit sur la famille de l’étudiant lorsque celui est mobilisé à temps plein par ses études et ne peut travailler.

Le secteur privé est également appelé à jouer un rôle, en devenant un investisseur de premier plan dans l’enseignement supérieur pour les réfugiés. En 2018, 10 pour cent seulement du budget DAFI étaient financés par le secteur privé[4]. Le secteur privé pourrait aller plus loin en aidant les réfugiés à trouver des emplois adaptés – en leur offrant des stages, des programmes de mentorat, une orientation professionnelle, et, dans la mesure du possible, des emplois.

Des élèves réfugiées originaires de la République démocratique du Congo participent au programme Kepler’s Iteme mis en œuvre à Huye, au Rwanda. Iteme aide les élèves issues de la communauté réfugiée et de la communauté d’accueil à améliorer leur niveau en anglais et en mathématiques, ce qui augmente leurs chances d’être admises dans l’enseignement supérieur. © JULIA CUMES

Les obstacles sociaux et économiques qui bloquent la progression des jeunes filles à chaque étape sont également bien réels dans l’enseignement supérieur et ne peuvent être surmontés qu’au prix d’efforts supplémentaires. Au Rwanda, par exemple, le programme Kepler’s Iteme (« Pont » en Kinyarwanda) facilite le passage dans le cycle supérieur en donnant une formation de soutien en anglais, en mathématiques et en informatique à des écolières du secondaire, ce qui augmente leurs chances lors de la procédure d’admission, tout en les aidant les élèves à s’inscrire dans l’enseignement supérieur au Rwanda. En 2018, Iteme a bénéficié à 140 élèves environ, dont 40 pour cent de Rwandaises issues de milieux vulnérables. À la fin de l’année, 40 pour cent des élèves de la promotion s’étaient inscrites avec succès dans l’enseignement supérieur.

L’enseignement supérieur n’est pas un luxe – c’est un investissement indispensable pour aujourd’hui et pour l’avenir. Il donne aux jeunes réfugiés, les points de vue, la maturité et l’expérience dont ils besoin pour devenir des artisans de la paix, des décideurs, des enseignants et des modèles. Il offre aux femmes le tremplin nécessaire pour participer à la société sur un pied d’égalité avec les hommes.

Et il forme les réfugiés qui contribuent utilement à la vie de leur communauté d’accueil, se font les porte-parole de leurs compagnons d’exil et qui, un jour, reconstruisent leur pays d’origine.

ÉTUDE DE CAS : ALLEMAGNE

Passerelle technologique entre un réfugié somalien et une université canadienne

Bien qu’à des milliers de kilomètres, un groupe de réfugiés vivant au camp de Dadaab au Kenya étudie à l’Université canadienne de York. D’abord mis en place pour sept étudiants en maîtrise, le programme a depuis été étendu à 60 étudiants.

Abdikadir Bare Abikar, 29 ans et réfugié somalien, poursuit des études de maîtrise en éducation à l’Université d’York du Canada. Il étudie en ligne depuis le camp de réfugiés de Dadaab au Kenya, où il vit avec sa femme et ses trois filles. © HCR /ANTHONY KARUMBA

Abdikadir Bare Abikar, 29 ans, va bientôt obtenir sa maîtrise en éducation de l’Université canadienne de York.

Cette nouvelle peu remarquable en soi prend une tout autre dimension quand on sait qu’Abdikadir étudie à environ 12 000 kilomètres de Toronto. Depuis 2013, Abdikadir fait ses études à distance depuis le camp de réfugiés d’Ifo à Dadaab, une zone isolée du Kenya. Il compte parmi seulement sept réfugiés inscrits en maîtrise dans un camp qui abrite plus de 200 000 personnes.

Tous les jours, il lui faut près de deux heures de marche sur les pistes rocailleuses de Dadaab pour rejoindre le laboratoire informatique où il se connecte à la plateforme d’apprentissage à distance qui lui permet de converser avec d’autres étudiants et avec ses professeurs.

« L’éducation, ça change les gens. Ça m’a transformé », dit Abdikadir qui est aujourd’hui assistant pédagogique pour la nouvelle cohorte d’étudiants du camp. Il a récemment cosigné un article publié dans une revue consacrée aux migrations forcées, Forced Migration Review, publiée par le Centre d’études sur les réfugiés de l’Université d’Oxford, et travaille actuellement à la rédaction du chapitre d’un ouvrage analysant les avantages retirés de la technologie au camp de Dadaab.

Ses professeurs à l’Université de York ne pourraient pas être plus fiers. Don Dippo, professeur d’éducation à l’Université de York, explique que « les réfugiés qui ont étudié avec nous sont désormais en mesure de remplacer les enseignants qui leur ont fait cours dans le passé », ajoutant dans un sourire « j’attends avec impatience le jour où Abdikadir deviendra mon professeur et moi, son assistant pédagogique. »

Abdikadir sait qu’il défie tous les pronostics. Dans le monde, seulement 3% des réfugiés ont accès à l’université. Le chemin qui l’a amené jusque-là a été jalonné d’épreuves.

À 10 ans, Abdikadir était orphelin. Son père était mort des suites d’une maladie et sa mère avait été tuée par les membres d’une milice en Somalie. Craignant pour sa sécurité, son grand frère Adam qui n’avait alors que 15 ans s’est enfui avec lui vers le Kenya. Ils ont trouvé refuge à Dadaab. C’était il y a 20 ans.

Dès son arrivée au camp, Abdikadir a été inscrit à l’école primaire. Avec l’aide de son frère, il a obtenu d’excellents résultats scolaires. Toutefois, même pour ceux qui parviennent au bout de leurs études secondaires — un tour de force en soi — l’accès à l’enseignement supérieur dans un endroit aussi isolé que Dadaab ne va pas de soi.

La solution est venue de la technologie. En poursuivant ses études en ligne, Abdikadir a obtenu un diplôme d’enseignement de l’Université Kenyatta du Kenya, l’une des 23 universités du CLCC (Connected Learning in Crisis Consortium) qui est coprésidé par le HCR. Plus de 12 000 étudiants à travers le monde suivent aujourd’hui les cours appuyés par le Consortium.

Abdikadir ne s’est pas arrêté là. Déterminé à poursuivre son éducation, il a présenté sa candidature pour s’inscrire en licence de lettres à l’Université de York, elle aussi membre du CLCC, et il a été accepté. Il y est aujourd’hui inscrit en maîtrise.

Abdikadir précise qu’étudier à distance ne l’empêche pas de se sentir relié à la vie du campus universitaire. La plupart de ses cours se déroulent en face à face avec ses professeurs et il a des échanges constants avec les autres étudiants de York. « Nous apprenons les uns des autres et nous échangeons des idées sur les plateformes d’apprentissage. Les doctorants ont également la gentillesse de relire les travaux que je dois rendre », explique-t-il.

Abdikadir a même été élu au nombre des représentants de l’Association des élèves diplômés de York. « Je suis le coordonnateur des technologies de l’information. Depuis Dadaab, j’aide à améliorer les protocoles de réseaux sociaux de l’Université de York. »

Abdikadir a de grands espoirs pour son avenir comme pour celui de ses trois filles âgées de trois ans et demi, quatre et cinq ans. « Dès qu’elles ont quatre ans, je les mets à l’école. »

Il veut mettre son éducation à profit pour faire la différence. « Un jour, je deviendrai un agent de changement et je retournerai chez moi, en Somalie. Je veux appliquer des idées nouvelles et contribuer à apporter l’éducation aux communautés éloignées des villes », dit-il.

« Sans éducation, les yeux ne s’ouvrent jamais. »

ÉTUDE DE CAS : COLOMBIE

Résolue à devenir médecin et contrainte d’abandonner temporairement son rêve pour nourrir sa famille : L’histoire de Daniela

Daniela Puente, 22, fled Venezuela in 2018 when she was just a few courses away from graduating from medical school. She currently works as a waitress in Bogotá, Colombia, hoping to make enough money to one day go back to university. © UNHCR/HELENE CAUXS

Tout au long de sa vie, Daniela Puente a rêvé de devenir médecin.

Après quatre ans d’études à l’université de médecine, son rêve était quasiment à sa portée. C’était compter sans la crise au Venezuela.

Sa vie a basculé dans la tourmente et, comme 4,2 millions de ses compatriotes, elle a dû quitter le pays. L’incertitude plane aujourd’hui sur son avenir.

Son rêve a commencé à s’écrouler pendant son avant-dernière année d’études à l’université de médecine de Merida, la ville natale de Daniela dans l’ouest du Venezuela.

D’un jour à l’autre, la cafétéria de l’université a cessé de servir les habituels petits-déjeuners copieux composés d’œufs, de galettes de maïs, de crêpes et de fruits. Les étudiants se sont retrouvés avec un seul verre de lait chaud à la place.

C’était là un symbole de la crise qui a transformé l’université en l’ombre d’elle-même, désertée autant par les enseignants que par les étudiants, et qui a plongé sa famille bourgeoise dans le besoin. Les repas sont devenus de plus en plus rares, son jeune frère perdait du poids. Daniela a alors compris qu’elle n’avait pas d’autre choix que de fuir.

« Ma famille, c’est ce que j’ai de plus précieux dans la vie, et j’ai compris qu’il fallait que j’abandonne tous mes rêves derrière moi pour faire en sorte qu’ils survivent », explique Daniela, aujourd’hui âgée de 22 ans.

Cela signifiait également abandonner ses études de médecine en dépit de tous les efforts consentis pour y accéder, jonglant entre un lourd programme de cours et un emploi de serveuse à mi-temps. Daniela s’est dit que, si elle parvenait à rejoindre la Colombie, elle pourrait peut-être s’inscrire dans une université colombienne afin d’achever les quelques cours qui lui manquaient pour décrocher sa licence.

En février 2018, Daniela a passé la frontière clandestinement, dépensant toutes ses économies pour acheter un aller simple en bus jusqu’à Bogotá, la capitale colombienne. À son arrivée, il ne lui restait plus en poche que 10 000 pesos colombiens, soit environ trois dollars.

Ses projets se sont immédiatement heurtés à toutes sortes de problèmes. Les universités publiques exigeaient un visa étudiant et des copies notariées de son diplôme de fin d’études secondaires et des cours suivis à l’université de médecine, autant de documents officiels qu’il était impossible de se procurer au Venezuela. Les universités privées étaient plus souples au chapitre des pièces justificatives, mais les frais d’inscription étaient hors de sa portée.

Les problèmes de Daniela ne sont pas différents de ceux rencontrés par beaucoup parmi les 4 millions de Vénézuéliens qui ont quitté leur pays au plus fort d’une crise qui a gravement impacté la stabilité économique, la sécurité publique et le système de santé.

D’après un récent rapport du HCR fondé sur des entretiens avec près de 8000 Vénézuéliens, moins de la moitié des enfants est scolarisée. Parmi les raisons citées dans le rapport figurent « l’indisponibilité des documents exigés à l’inscription, le nombre de places limitées dans les écoles publiques (du pays hôte) et le manque d’argent pour s’acquitter des droits de scolarité. »

La Colombie accueille le plus grand nombre de réfugiés et de migrants vénézuéliens et les autorités du pays ont déjà pris différentes mesures pour lever ces obstacles. Certaines écoles primaires et secondaires acceptent des enfants vénézuéliens de tout statut juridique, même sans documents justificatifs. La région de Bogotá a récemment signalé une augmentation de plus de 600% du nombre de Vénézuéliens inscrits dans les écoles publiques primaires et secondaires, soit 23 000 élèves en mai dernier contre environ 3800 en août 2018.

Cette décision ne suffit pas à elle seule à résoudre tous les problèmes. En l’absence des documents requis, les étudiants ne peuvent obtenir de diplôme et il leur est par exemple impossible de passer l’examen national d’entrée à l’université.

C’est le problème auquel est confrontée Andrea González, 17 ans, qui a fui le Venezuela avec sa famille à la fin de 2017, au cours du premier trimestre de sa dernière année de lycée. Après leur installation à Cúcuta, une ville colombienne proche de la frontière et l’un des principaux points d’entrée dans le pays des Vénézuéliens en quête de sécurité, Andrea et sa mère ont exhorté le directeur d’une école publique du quartier à inscrire Andrea dans son établissement. Comme Daniela, Andrea n’avait pas les documents requis.

Le directeur de l’école a fini par plier, même si elle a été intégrée en neuvième année, soit deux ans de moins que son niveau réel.

Nullement découragée, Andrea dit qu’elle a pris cette décision non comme une rétrogradation, mais plutôt « comme une chance d’en apprendre davantage et d’affiner mes compétences ». Aujourd’hui en dixième année, elle est en tête de classe et vise déjà l’université.

Mais à moins d’une révision du droit national en temps voulu, son statut juridique en Colombie ne lui permettra pas de passer l’examen d’entrée, un prérequis pour l’accès à toutes les universités du pays. Elle reste optimiste, disant : « Je pense que les choses auront évolué d’ici à ce que j’y arrive et qu’on me donnera la chance de tirer le meilleur parti de mon existence en étudiant à l’université. »

Daniela est elle aussi pleine d’espoir. Pour le moment, elle travaille comme serveuse dans un restaurant de Bogotá où elle gagne à peine plus que le salaire mensuel minimum d’environ 250 dollars, une somme qu’elle envoie en bonne partie à sa famille restée au pays.

« Il y a tant de jeunes comme moi qui ont été contraints d’abandonner leurs rêves », dit-elle. « Mais je sais qu’un jour, je deviendrai enfin médecin. Je ne sais pas comment et je ne sais pas quand. Mais je sais que ça arrivera. »